|

siehe auch |Variable

Steuerzeiten |

Leistungssteigerung

| Füllung |

Leistung

| Mehrventiler |Aufladung

|Vergleich

P/M |

| |

|

Immer wieder

dient die Natur als Vorbild für die Entwicklung innovativer Technologien.

Der Vergleich mit der Atemtechnik des Menschen macht zum Beispiel die

Funktionsweise von

VALVETRONIC

deutlich: |

Bei hoher Anstrengung atmet der Mensch tief und

lang. Braucht er weniger Luft, dann drosselt er nicht die Luftzufuhr, indem

er sich Nase und Mund etwas zuhält, sondern er atmet kürzer und flacher.

Beim herkömmlichen Ottomotor entspricht die Drosselklappe der zugehaltenen

Nase bzw. dem Mund. VALVETRONIC mit großem Ventilhub (= tiefes, langes

Atmen) bzw. kleinem Ventilhub (= flaches, kurzes Atmen) ermöglicht es, wie

die Natur zu atmen - ohne Drosselung und immer effizient.

Valvetronic |

|

|

|

Die neuartige

VALVETRONIC-Technologie bietet aufgrund

ihrer Funktionsweise ein exzellentes

Kaltstart-Verhalten

und eine hohe Laufruhe.

Dies ist auf das Prinzip des vollvariablen Ventiltriebs zurückzuführen. Im

Teillastbetrieb arbeitet die VALVETRONIC

mit vergleichsweise kleinen Ventilhüben von 0,5 bis 2,0 Millimeter.

Dadurch gelangt das Kraftstoffgemisch nur durch einen schmalen Spalt in den

Brennraum. Durch die hohe Einströmgeschwindigkeit wird das Gemisch schon bei

kaltem Motor ideal zerstäubt. Ein möglichst feiner Gemischnebel ist aber

auch Voraussetzung für einen raschen und gleichmäßigen Verbrennungsvorgang.

Eine noch höhere Laufruhe wird bei niedriger Last erreicht, da sich die

Ventile dann nur noch geringfügig heben.

|

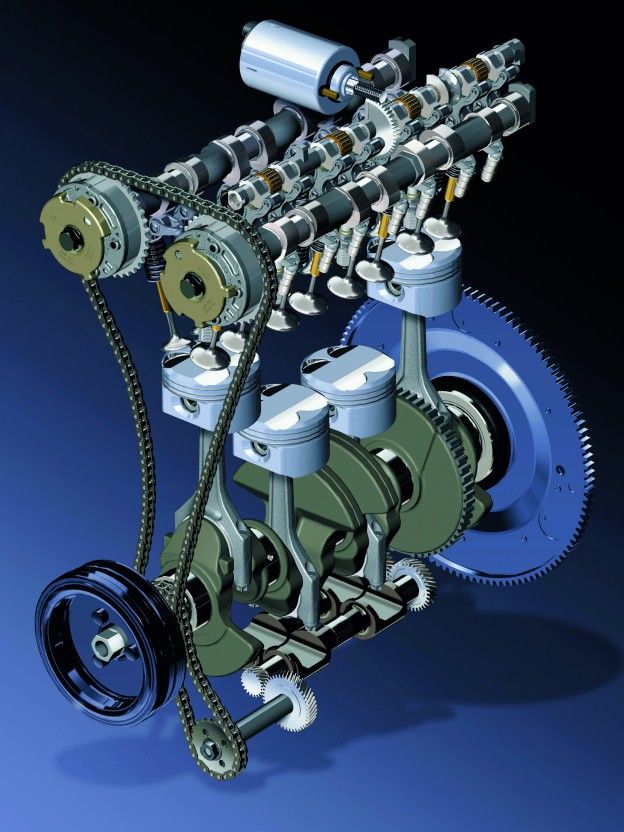

| BMW

316ti Zylinderkopf

mit Valvetronic

|

|

|

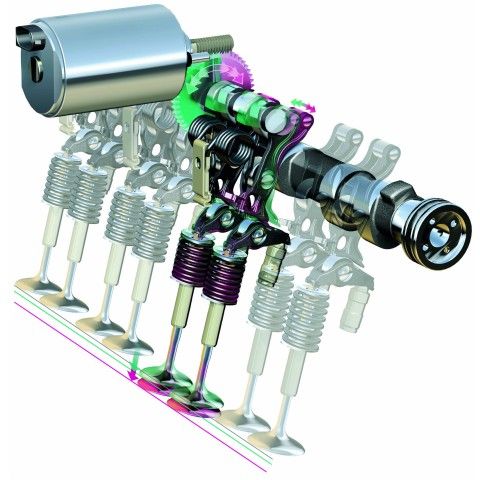

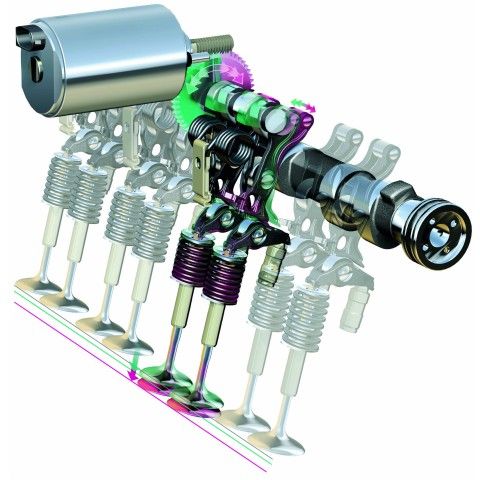

VALVETRONIC

ermöglicht einen vollvariablen Ventilhub

von 0,0 bis zu 9,7 Millimeter. Er wird durch einen elektromotorisch

verstellbaren Zwischenhebel erreicht, der zwischen der Nockenwelle und dem

Schlepphebel, der das Ventil betätigt, platziert ist. Dabei arbeitet die

VALVETRONIC

nicht nur präzise, sondern auch extrem schnell. Die Verstellung von

Minimal- auf Maximalhub kann in nur 300 Millisekunden geschehen. Um diese

Einstellmöglichkeiten nutzen zu können, sind sehr leistungsfähige

Steuerungen notwendig. Die VALVETRONIC verfügt deshalb über einen eigenen

mit der Motorsteuerung vernetzten 32-Bit-Rechner.

|

Einlassventil mit Valvetronic

Die Gemischzufuhr wird über einen variablen Ventilhub ohne Drosselklappe

gesteuert.

|

|

Für den BMW Fahrer bringt der neue 316ti-Vierzylinder mit

VALVETRONIC

einen geringeren Verbrauch, verminderte

Abgasemissionen und zugleich ein

besseres Ansprechverhalten sowie eine

höhere Laufruhe mit sich.

Der 85 kW/115 PS starke und 201

km/h schnelle 316ti compact verbraucht nach EU 6,9 Liter Super auf 100

Kilometer Fahrstrecke - 0,7 Liter weniger als das Vorgängermodell mit 77

kW/105 PS und weit über einen Liter weniger als sämtliche Wettbewerber in

dieser Klasse. Der 316ti compact erfüllt die Schadstoffnorm EU4.

.

|

Valvetronic |

Obwohl alle

Fahrzeughersteller auch bei geringfügigen Modifikationen gerne von einem

"neuen Motor" sprechen, hat sich an den entscheidenden Bauteilen in den

vergangenen Jahrzehnten wenig getan. So auch bei der

Gemischaufbereitung. Zwar wird heutzutage mittels elektronischem

Kennfeld gezündet und haben Einspritzanlagen die Vergaser abgelöst, doch

das wichtigste Bauteil funktioniert noch immer wie in den Kindertagen

des Motorenbaus: Die Drosselklappe,

eingebaut irgendwo im Ansaugtrakt, bestimmt mit ihrer Öffnung das

Volumen an Luft bzw. zündfähigem Gemisch, dass in den Zylinder gelangt.

Die Stellung der Drosselklappe regelt der Fahrer mit dem Gaspedal.

Unbefriedigend an dieser Lösung sind die Verluste, die durch

unerwünschte Verwirbelungen an der Drosselklappe entstehen.

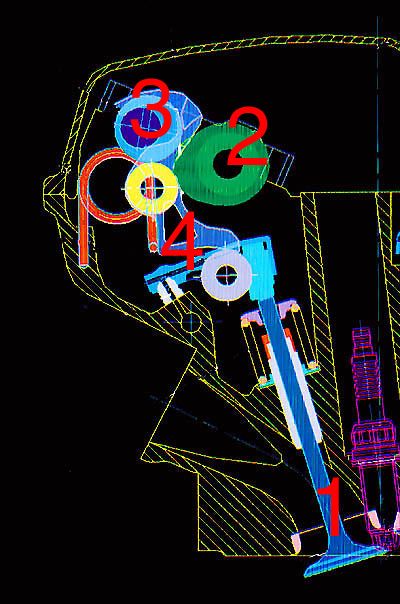

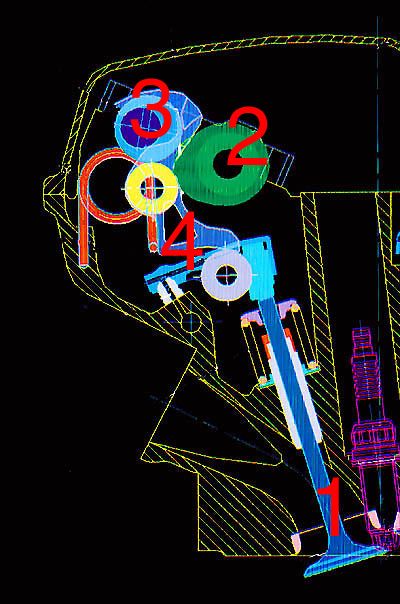

vollvariabler Ventilhub

Die Valvetronic hat nun die Drosselklappe

abgeschafft. Künftig wird deren Funktion

vom Einlassventil (1) übernommen. Das Einlassventil wird nicht starr von

der Nockenwelle (2) angetrieben, sondern mittels Exzenterwelle (3) und

Zwischenhebel (4). Tritt nun der Fahrer aufs Gas, verdreht ein

Elektromotor diese Exzenterwelle. Der Zwischenhebel überträgt die

Drehung der Nocken, abhängig von der Stellung dieser Welle, auf das

Ventil. Im Ergebnis ist also der Hub

variabel.

Bei wenig Gas hat das Ventil auch nur wenig Hub, bei Vollgas öffnet das

Ventil weiter.

|

|

Was bringt der Aufwand eigentlich?

Bei Motoren mit Drosselklappe muss beim Öffnen der Einlassventile das

Volumen der Saugrohre zwischen Ventil und Drosselklappe überwunden

werden, bevor sich die Luft in Richtung der Zylinder in Bewegung setzt.

Das Saugrohrvolumen bildet somit einen Dämpfer, der das

Ansprechverhalten verringert. Gelingt es, die Drosselklappe

auszuschalten und das Einlassventil zur Laststeuerung zu bewegen, dann

ist mit sinkendem Verbrauch, mit steigender Leistung und mit drastisch

besserem Ansprechen des Motors auf den Befehl des Gaspedals zu rechnen.

Der Valvetronic-Motor ist aber deshalb nicht entdrosselt, weil die

Drosselklappe nicht mehr verwendet wird. Es besteht weiterhin eine

Drosselstelle - nämlich am Ventilspalt. Eine Entdrosselung wurde jedoch

dadurch ermöglicht, dass infolge der besseren Gemischaufbereitung mit

einer höheren (inneren) AGR-Rate gefahren werden kann.

Der Hintergrund dafür ist eine erheblich bessere Zerstäubung des ins

Saugrohr gespritzten Benzins bei Leerlauf und in der unteren Teillast,

weil das angesaugte Gemisch in dem engen Ventilspalt enorm beschleunigt

wird und die Widerstände von Drosselklappe und Dämpfungsvolumen

entfallen. Schließlich wird das Kaltstartvermögen des Motors dramatisch

verbessert. BMW nennt denn auch eine Reduzierung des Benzinverbrauchs

von 10 % gegenüber dem sehr guten Vorgängermotor und eine Anhebung des

Drehmomentes im unteren Drehzahlbereich. Damit könne man die für die

direkte Benzineinspritzung genannten Verbrauchsvorteile auf einfachere

Weise erreichen. BMW sei keineswegs grundsätzlich gegen die

Direkteinspritzung, nur halte man die bisherigen Systeme wegen der

zerklüfteten Kolbenböden mit der Folge der Verbrauchserhöhung bei hoher

Last und Drehzahl und der verstärkten Neigung zur Rußbildung für sehr

verbesserungsbedürftig.

Dennoch besitzt der BMW-Motor – wie übrigens auch die meisten

Dieselmotoren – eine Drosselklappe, die jedoch nur der Korrektur, nicht

aber der Laststeuerung dient. Die geschieht ausschließlich über den

variablen Hub der Einlassventile, wobei auch die Steuerzeiten von

Einlass wie Auslass über das bekannte Doppelvanos-System durch Verdrehen

der Nockenwellen verstellt werden. Der Hub der Auslassventile dagegen

wird nicht verstellt, die Auslassventile werden wie gewohnt von der

Nockenwelle über Rollenkipphebel betätigt.

|

|

Mechanik der Super-Klasse

Hub zwischen 0 und 10 mm

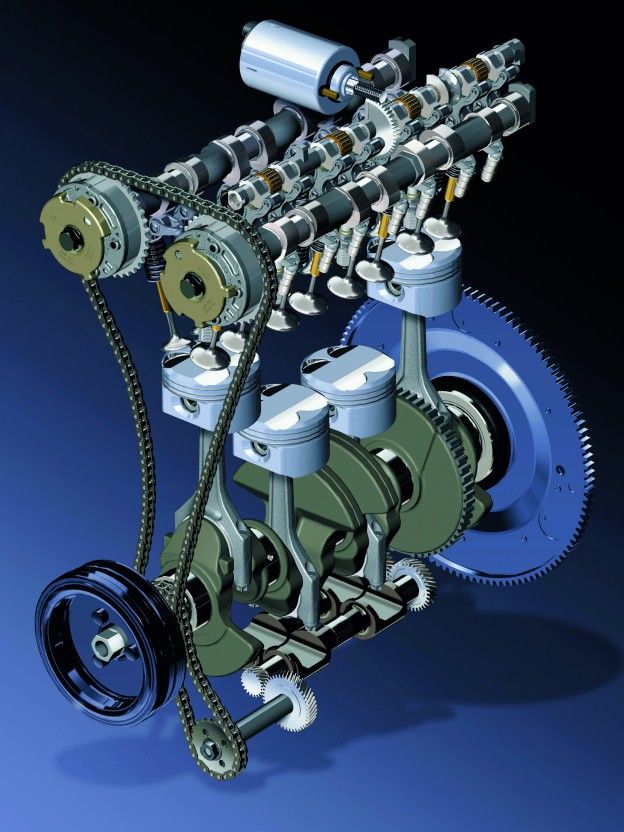

Der neue BMW-Vierzylinder mit 1,8 Liter Hubraum besitzt vier

Ventile pro Zylinder, wobei wie üblich eine Nockenwelle die Einlass-, die

andere die Auslassventile betätigt. Beide Ventilreihen werden über

Rollenkipphebel betätigt. Die Auslassnockenwelle liegt direkt über den

Kipphebeln, während zwischen der Einlassnockenwelle und den Rollenkipphebeln

zusätzliche Hebel angeordnet sind. Beide Nockenwellen werden wie bei BMW

üblich durch Kette angetrieben, beide werden durch die Vanos genannten

Steller verdreht.

Diese Zwischenhebelchen auf der Einlassseite aber haben es in sich. Sie

bestehen aus einer feinkörnigen Stahl-Speziallegierung und werden mit hoher

Präzision im Feingussverfahren hergestellt. Ihre Berührungsflächen mit der

Verstellwelle sowie mit den Rollenkipphebeln werden auf tausendstel

Millimeter genau geschliffen, um jede Abweichung der Ventilhübe voneinander

auszuschalten. Über der Einlassnockenwelle liegt eine im Zylinderkopf

gelagerte zweite Welle, die durch einen Stellmotor von VDO via

Schneckengetriebe verdreht wird. Sie trägt Exzenter, die für die Verstellung

des Ventilhubs verantwortlich sind und zudem verhindern, dass die

Zwischenhebel sich selbstständig machen. Denn eine «feste» Führung für die

Zwischenhebel gibt es nicht, sie hängen «lose» zwischen Verstellwelle und

Kipphebel. Etwa in der Mitte tragen sie eine Rolle.

Eine Haarnadelfeder drückt die Hebel sowohl gegen die Nockenwelle als auch

gegen die Verstellwelle, während der hydraulische Ventilspielausgleich dafür

sorgt, dass an keiner Stelle klappernde Spalte bleiben. Auf der Unterseite,

dort also, wo sie auf den Kipphebeln aufliegen, sind die Berührungsflächen

in einer genau ermittelten Kurvenform geschliffen, die mit der

Nockenbewegung auf den Rollen hin und her gleitet. Bei Leerlauf sorgt die

Gleitfläche für einen Ventilhub von nur etwa 0,25 mm, bei Volllast öffnen

sich die Einlassventile um 9,7 mm. Mit der gleichen Konstruktion könnte aber

auch ein Ventil geschlossen bleiben und sich nur das zweite öffnen. Oder

beide Ventile bleiben, wenn eine Zylinderabschaltung vorgesehen ist,

geschlossen. Dazu müsste allerdings die Exzenterwelle verändert oder in

mehrere Einzelabschnitte aufgeteilt werden.

Der Vierzylinder ist so ausgelegt, dass er bei 6500 Umdrehungen pro Minute

abriegelt, während die höchste Leistung bei moderaten 5500 Umdrehungen pro

Minute erreicht wird. Die Standfestigkeit des gesamten Ventiltriebs ist bis

etwa 7000 Umdrehungen pro Minute gewährleistet.

|

|

VALVETRONIC und

der Otto-Direkteinspritzer

Theoretisch gibt es

für einen Motorenentwickler kaum etwas Näherliegenderes als einen

direkteinspritzenden Benzinmotor – kann er doch mit diesem Konzept das

Leistungspotenzial des Ottomotors mit dem unübertroffenen

Verbrauchsverhaltendes Diesels vereinen. Bis heute scheiterte dieses

Vorhaben jedoch an zwei Faktoren: An der für einen Otto-Direkteinspritzer

notwendigen Verfügbarkeit von schwefelfreiem Kraftstoff und der mangelnden

Haltbarkeit der unabdingbaren und in ihrer Herstellung komplizierten

Katalysatorensysteme.

VALVETRONIC

kommt ohne die aufwändige, für den Benzin-Direkteinspritzer aber

unumgängliche Abgasnachbehandlung aus., Ein VALVETRONIC - Motor ist im

Gegensatz zum Direkteinspritzer nicht auf schwefelfreien Kraftstoff

angewiesen. Der niedrige Verbrauch wird mit allen handelsüblichen

Otto-Kraftstoffen erreicht, so dass man die Vorteile von VALVETRONIC ohne

zusätzliche finanzielle oder zeitliche Aufwendungen nutzen kann.

|

|

|

siehe auch |Variable

Steuerzeiten | Leistungssteigerung

| Füllung | Leistung |

Mehrventiler

|Aufladung | Vergleich P/M

|

Quellen:

BMW

und diverse unbekannte Quellen

Diese Seite von kfztech.de weiter empfehlen

Autor: Johannes Wiesinger

bearbeitet:

Folgen Sie

kfztech auf Twitter

Besuchen Sie kfztech auf Facebook

|

|