|

|

Motor |

Die Aufladung beim Motor

|

Abgasturbolader |

Ladedruckregelung |

Ladedrucksteller VTG

|Füllung und Drehmoment|

Leistungssteigerung |Leistung

| Mehrventiler |

Variable Steuerzeiten | Valvetronic |

Vergleich P/M | Schaltsaugrohr

Die Aufladung beim Motor

Grundsätzlich gilt:

Bei der Aufladung wird die Ladungsmenge

vergrößert, also die Dichte der Ansaugluft erhöht, somit der

Füllungsverlust verkleinert und der Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors

verbessert. Dies hat jedoch auch eine Temperaturerhöhung zur Folge. Mit

einem Ladeluftkühler vor dem Eintritt in den Motor, kann

eine weitere Steigerung der Ladungsmenge im Zylinder erreicht werden.

Mit Aufladung kann eine

bedeutende Drehmomentanhebung (mehr Arbeitsdruck) und

Leistungssteigerung erreicht werden.

Der im Vergleich zum Basis-Saugmotor leistungsgleiche

Ladermotor kann somit mit kleinerem Hubraum und daher geringerem

Gewicht ausgelegt werden. Man spricht vom Downsizing.

Durch die Aufladung können die gesetzlich

vorgeschriebenen Abgasemissionsgrenzwerte besser eingehalten

werden.

VW 1.4 TSI Turbo |

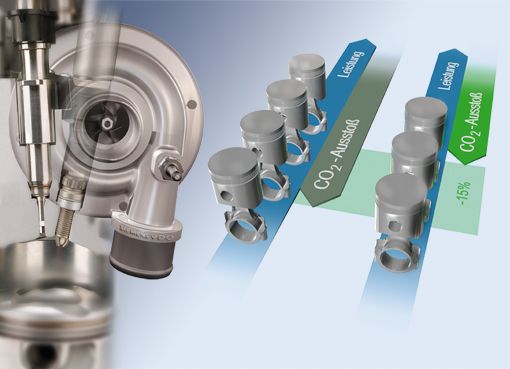

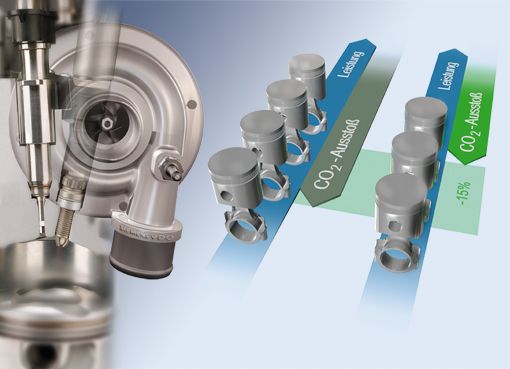

Laut Siemens sind mit Downsizing, also

statt vier nur drei Zylinder und statt dessen dafür mit

Direkteinspritzung und Turboaufladung Einsparungen von 15% realistisch.

|

Siemens VDO |

bei Dieselmotoren gilt:

- hohe Verdichtung + Aufladung = sehr hohe

Arbeitsdrücke

- hohes Drehmoment + niedriger Verbrauch

|

|

Systeme:

-

Schwingrohraufladung

-

Abgasturboaufladung

-

kombinierte Aufladung oder Resonanzaufladung

-

mechanische Aufladung (Kompressor)

-

Druckwellenaufladung oder

Comprexaufladung

-

Pulseconverter

Man unterscheidet auch zwischen

Selbstaufladung

(z.B. Schwingrohraufladung) und der Fremdaufladung

mit einem Zusatzaggregat.

|

|

|

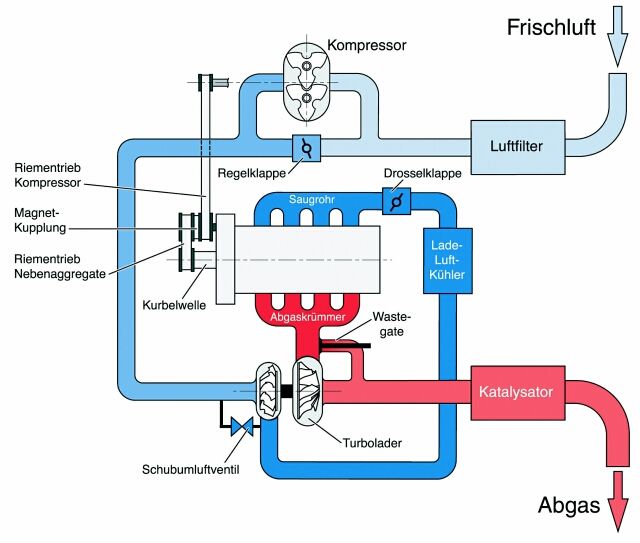

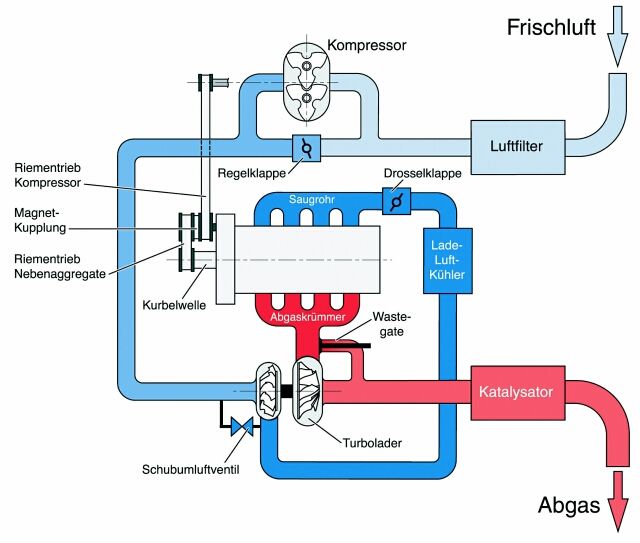

Warum

mechanische Aufladung ?

Besonders beim Ottomotor ergeben sich Vorteile gegenüber dem

ATL, weil die abgasführenden

Teile nicht aus hochwarmfesten, teuren, Material hergestellt werden

müssen. Die luftführenden Teile können in genügend großem Abstand zu

heißen Teilen angebracht werden und dadurch nicht aufgeheizt werden

können. Die Abgasturbine soll aus Wirkungsgradgründen möglichst nahe am

Auspuffkrümmer angebracht werden. Das verursacht thermische Probleme für

die übrigen angrenzten Motorteile und stellt große Anforderung an die

Abgasdichtungen. Die Abgasführung des Kompressormotors kann

strömungsgünstig und kostengünstig gestaltet werden.

Als Zusatzladegerät in

Serie zum ATL ist jedoch ein kompakter mechanischer Lader auch beim

PKW-Dieselmotor sinnvoll einsetzbar.

Auch bei Dieselmotoren mit Rußfiltern ergeben sich

Vorteile für den mechanischen Lader.

|

Bauarten der

mechanischen Aufladung

-

Kompressoraufladung:

Für die mechanische Aufladung von Verbrennungsmotoren

werden überwiegend Drehkolbenmaschinen in einwelliger und

zweiwelliger Ausführung verwendet. Wie bei den Zahnradgetrieben

(Außenverzahnung und Innenverzahnung) unterscheidet man bei den

zweiwelligen Maschinen zwischen außenachsigen und innenachsigen

Ausführungen. In der einfachsten Form besteht der Rotor aus einem

Kreiszylinder, das Gehäuse aus einem kreiszylindrischen Rohr, und das

Trennelement zwischen Saugraum und Druckraum aus einem federbelasteten

Flach-Schieber.

Die einwellige Bauart lässt sich gut und kompakt in den

Verbrennungsmotor einbauen. Der Antrieb kann auch ohne Riemen oder Zahnräder

erfolgen, wenn man den Rotor direkt mit dem Kurbelwellenende antreibt. Durch

das zentralsymmetrische Aneinanderreihen von mehreren Rotoren hintereinander

wird ein pulsationsarmer gleichmäßiger Förderverlauf erreicht. Es ist die

zweiwellige, außenachsige, verschraubte Bauart nach Roots, die derzeit am

häufigsten in Serie eingesetzt wird. Im Nachrüstmarkt wird zusätzlich der

mechanisch und elektrisch getriebene Radialverdichter und der

Schraubenverdichter eingesetzt.

Vor- und

Nachteile des mechanischen Laders

Vorteile:

Antrieb durch Motor - abschaltbar durch Magnetkupplung

- schneller Aufbau des Ladedrucks - hohes Drehmoment bei niedrigen

Drehzahlen

Nachteile:

schlechter Gesamtwirkungsgrad - Antrieb

kostet ca. 20 kW Antriebsleistung, nur Ladedruck bis 1,8 bar möglich

|

Turbo und Kompressor

VW kombiniert in ihrem TSI Modellen den Kompressor

mit dem Turbolader, um die Vorteile beider Systeme auszunutzen.

VW TSI Turbo Kompressor

Motortuning mit Aufladung

Das Tunen (Verbesserung von Leistung und Drehmoment von

Serienmotoren) mit Abgasturbolader und Kompressor ist sehr beliebt

und wirkungsvoll. Die einfachste Möglichkeit ist die "milde"

Aufladung mit mechanisch getriebenen, dauergeschmierten Ladern bis

max. 0,3bar Ladedruck. Durch den Verzicht auf höhere Ladedrücke und

damit höhere Leistungswerte kann gegebenenfalls der Ladeluftkühler,

Ölkühler und der Lader-Motorschmierölanschluss eingespart werden.

Der Umbau wird damit einfach gehalten werden. Auch die Lebensdauer

von Lader und Motor wird höher sein. Das Tunen mit dem

Abgasturbolader hat größeren Einfluss auf den Motor. An den

Motorteilen Abgaskrümmer, Auspuffanlage, und an der Motorschmierung

sind in jeden Fall Umbauten notwendig.

Begriff: "Turbodiesel"

Da bei den neuesten PKW - Dieselmotoren der

Abgasturbolader die Standardausführung ist (nur mehr wenige

Saugdiesel werden angeboten), wird dieser Begriff immer weniger in

der Fahrzeugbeschreibung und -bezeichnung verwendet. Auch das früher

so oft in der Abkürzung verwendete "T" für "Turbo" wird nur mehr

selten verwendet. So kann man bei der Bezeichnung Common Rail

Dieselmotor (CDI oder CR...) fast immer davon ausgehen das ein

Dieselmotor mit Abgasturbolader (Turbodiesel) im Fahrzeug eingebaut

ist. Also ein Turbodiesel mit dem neuen Einspritzsystem Common Rail.

Auch beim schlichten "D" für Diesel (früher die Bezeichnung für

Saugdiesel) muss man mit einem Abgasturbolader rechnen.

Wassereinspritzung beim aufgeladenen

Motor?

Die meist nur für getunte Motoren und

Rennmotoren angewandte Wassereinspritzung nutzt die hohe

Verdampfungswärme von Wasser. Auf den Ladeluftkühler, oder nach dem

Lader in die heiße Luft gesprüht, entzieht es dem Gehäuse und der

Ladeluft beim Verdampfen Wärme und bewirkt eine Abkühlung. (Je

kühler die Ladung ist, um so mehr Luftmasse passt bei gleichem

Volumen in den Verbrennungsraum!) Das bringt nicht nur einen

Leistungsgewinn, sondern auch (bei normaler Fahrweise)

Verbrauchsvorteile und Abgasverbesserung (NOx).

Arten der Ladeluftkühlung

Im Fahrzeugbereich (PKW, LKW) wird überwiegend

die Luft (Fahrtwind) - Luft (Ladeluft) -Kühlung angewendet. Der, im

Vergleich zur Ladeluft "kühle", Fahrtwind wird auf einen

Wärmetauscher geleitet, der mit der Ladeluft durchströmt wird. Stark

im Kommen ist aber der doch aufwendigere Wasser (Motorkühlwasser) -

Luft (Ladeluft) Kühler. Einen effektive Kühlung kann hier nur

erreicht werden, wenn das Motorkühlwasser vor dem Eintritt in den

Ladeluftkühler abgekühlt wird.

Infos und Bild-Quellen: VW,

Bugatti, Borg Warner, Wikipedia,

Dipl. Ing. Haider,

Auszüge aus

Wikipedia (GNU

freie Lizenz für Dokumentation)

Autor: Johannes Wiesinger

bearbeitet:

Folgen Sie

kfztech auf Twitter

Besuchen Sie kfztech auf Facebook

|

|