|

|

|||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

Kältemittel und Kraftstoffverbrauch

Grundlagen KältemittelZur Realisierung eines Kälteprozesses werden die Eigenschaften eines Stoffes ausgenutzt,

Während der Wärmeaufnahme, ändert sich der Aggregatzustand des Stoffes

Bei

Wärmeabgabe ändert sich der Aggregatzustand wieder

Ein Stoff der diese Merkmale aufweist, wird als Kältemittel bezeichnet und ist somit für den Wärmetransport in einer Kälteanlage verantwortlich. Als Kältemittel kann jeder Stoff verwendet werden, der ein möglichst ausgeprägtes Nassdampfgebiet mit hohem kritischem Druck oberhalb der Betriebsbedingungen und einer niedrigen Erstarrungstemperatur die unterhalb der Betriebsbedingungen liegt, besitzt. Weiterhin sollten die in der Anlage zu erwartenden Drücke, die sich aufgrund der Dampfdruckkurve des Kältemittels ergeben, den technisch beherrschbaren Anforderungen gerecht werden. Für die Auswahl von Kältemitteln müssen für jeden Anwendungsfall folgende Punkte sorgfältig geprüft werden:

Gerade im Bereich des Umweltschutzes werden durch weltweite, politische Entscheidungen Anforderungen an Kältemitteln gestellt, die nur von wenigen Kältemitteln erfüllt werden. Dies betrifft insbesondere alle voll- und teilhalogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW / H-FCKW), deren Herstellung oder Verwendung durch das Wiener Übereinkommen von 1985 und das Montrealer Protokoll von 1987 eingeschränkt oder verboten sind. Das Kältemittel ProblemDiese Kältemittel enthalten Chlor.

>> (Lesen Sie hierzu auch die Seiten über Ozon und Treibhauseffekt). |

||||||||||||||||||

|

Infos zu R12

|

Daten zu R134a

*GWP = Global Warming Potential (Treibhausfaktor) |

Info

zu R744

|

HFO 1234yf

|

Tipps für dem

Umgang mit Klimaanlagen

Kraftstoffverbrauch

Das Wohlfühl-Klima im Auto gibt es leider nicht zum Nulltarif. Wie eine aktuelle Untersuchung des ADAC aus dem Jahre 2007 zeigt, ist insbesondere die erste Abkühlphase, nachdem das Auto in der Sonne stand, sehr verbrauchsintensiv. Um beispielsweise die Innenraumtemperatur von 31 C° auf angenehme 22 C° herunter zu kühlen, verbrauchten die ADAC-Testfahrzeuge zwischen 2,47 und 4,15 l/100 km. Dieser erhöhte Verbrauch wurde allerdings nur drei Minuten lang gemessen. Um diese Temperatur zu halten, ist anschließend je nach Fahrzeug und Bauart der mit einem Mehrverbrauch von 0,76 bis 2,11 l/100 km in der Stadt und von 0,09 bis 0,66 l/100 km auf der Autobahn zu rechnen. Eine achtstündige Fahrt in den Sommerurlaub an einem heißen Tag kann sich somit bei einem Mittelklasse-Benziner mit rund fünf bis acht Euro in der Urlaubskasse bemerkbar machen.

Teurer kann es werden, wenn es draußen extrem heiß ist, man sehr oft im Stau steht oder eine extrem tiefe Innenraumtemperatur gewählt hat. Auch die Bauart der Klimaanlage ist von entscheidender Bedeutung für den Mehrverbrauch. Einfachere Anlagen arbeiten immer mit der vollen Sprit raubenden Leistung. Wird es im Fahrzeug zu kalt, mischen diese einfach warme Heizungsluft dazu. Die intelligenteren Anlagen können die Kälteleistung des Kompressors regeln und so Kraftstoff sparen.

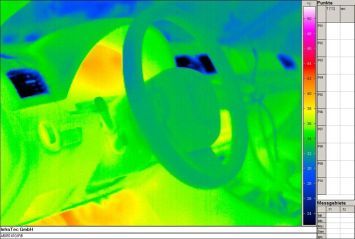

Infrarotbild aus dem Fahrzeuginneren zeigt die Wärmeverteilung (Quelle: ADAC)

Richtiges Einschalten

Aber auch der Autofahrer selbst kann dazu beitragen, den Benzindurst seiner Kfz Klimaanlage einzudämmen. Wer vor dem Start Fenster und Türen des Fahrzeugs nur eine Minute lang öffnet, lässt die Stauhitze aus dem Fahrzeug entweichen und erleichtert der Klimaanlage die Arbeit. In der ersten Abkühlphase sollte man den Umluftschalter betätigen. Dann muss die Klimamaschine nicht die heiße Außenluft kühlen, sondern nur noch die schon kühlere Luft im Fahrzeuginneren. Während der Fahrt sollten die Fenster und, falls vorhanden, das Schattenrollo des Schiebedachs geschlossen bleiben.

Der kühlende Luftstrom wirkt am besten, wenn er über die Schultern der vorne Sitzenden hinweg streicht. Nicht nur aus Kostengründen, sondern auch aus medizinischer Sicht, sollte der Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen nicht zu groß sein. Am angenehmsten wird eine Temperatur zwischen 21 C° und 23 C° empfunden. Um dem Autofahrer den Mehrverbrauch seiner Klimaanlage bewusst zu machen, fordert der ADAC ein einheitliches und praxisnahes Verfahren, mit dem der Mehrverbrauch im Rahmen der Typprüfung ermittelt und in der Werbung herausgestellt wird.

Klimaanlage kurz vor Ende der Fahrt bei laufendem Gebläse ausschalten (z.B. ECON-Taste). Das verhindert Restfeuchtigkeit am Verdampfer und reduziert damit die Gefahr von Geruchsbildung.

Wenn es zu Geruchsbildung kommt, spätestens aber nach etwa vier Jahren, sollte eine Klimaanlage gewartet werden.

Weitere Fragen zur Kfz Klimaanlage beantwortet: Kfz-Klima

Quellen: www.adac.de, Wikipedia, BAM, VDH, DUH, Grüne,

-

Für den Unterricht empfehlen wir die Ausarbeitung von H.-D. Zeuschner: Kfz-Klimaanlagen Selbststudienprogramme (incl. VW Phaeton - SSP)

-

Lesen Sie auch die Infos zum Innenraumfilter

|

Ende von Teil 3: Kältemittel |

Autor: Johannes Wiesinger

bearbeitet:

Folgen Sie kfztech auf Twitter

Besuchen Sie kfztech auf Facebook

Lesen Sie auch den Blog von kfztech.de

| Impressum, Copyright | |||||