|

|

Sensoren |

Induktive

Sensoren (Induktivgeber)

|

Induktivgeber - Einsatz, Aufgabe, Funktion,

Prüfung, Signalbilder, Video

|

Induktive

Sensoren

(Induktivgeber)

arbeiten, wie es der Name bereits verrät, nach dem Induktionsgesetz.

Dazu ist grundsätzlich eine Spule (Wicklung), ein Magnetfeld und

"Bewegung" erforderlich. Durch dieses Messprinzip lassen sich

berührungslos und somit verschleißfrei

Winkel,

Wege

und Geschwindigkeiten

messen.

|

|

Induktivgeber werden in den

Schaltplänen der Hersteller recht uneinheitlich dargestellt. Ich verzichte

deshalb hier auf eine Skizze des Schaltzeichens.

|

Einsatzmöglichkeiten

des Induktivgebers

- Drehzahlerfassung - z.B. an Kurbelwelle oder

Getriebe

- Kurbelwellenstellung

- Impulsgeber

für die Zündauslösung

- Drosselklappenstellung - Lastsignal

- Erfassung des Lenkwinkels - z.B. für

ESP, "steer by wire"

- Fahrpedalgeber - E-Gas, Fahrerwunsch,

- Bremspedalsensor - elektrisch betätigte Bremse

- Niveausensor - z.B.

Fahrwerksregelung, Leuchtweitenregelung

|

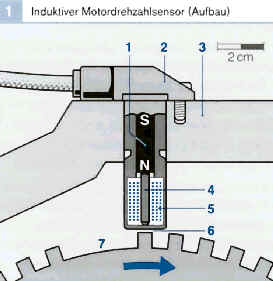

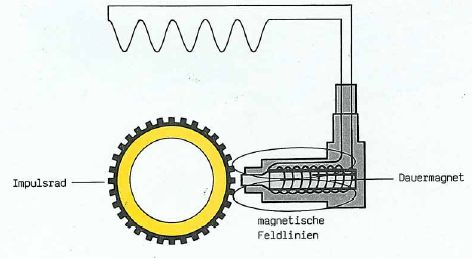

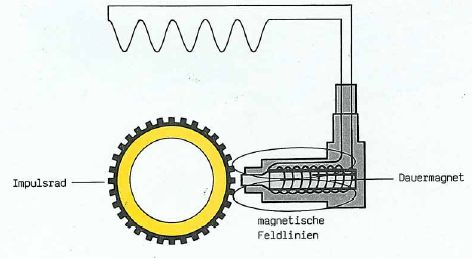

Erklärung am Beispiel des

Kurbelwellensensors

Der Kurbelwellensensor misst die Motordrehzahl.

Er besteht aus einem Dauermagneten und einer

Induktionsspule mit Weicheisenkern. Als Impulsgeber (Bewegung!) wird ein

Zahnkranz am Schwungrad angebracht. Zwischen Induktivgeber und Zahnkranz

befindet sich nur ein kleiner Luftspalt.

Der magnetische Fluss durch die Spule hängt davon ab, ob dem Sensor eine

Lücke oder ein Zahn gegenübersteht. Ein Zahn bündelt den Streufluss des

Magneten, eine Lücke dagegen schwächt den Magnetfluss.

Wenn sich das Schwungrad und somit der Zahnkranz dreht,

wird durch jeden einzelnen Zahn eine Magnetfeldänderung bewirkt. Die

Änderung des Magnetfeldes erzeugt in der Spule eine Induktionsspannung.

Die Anzahl der Impulse pro Zeiteinheit sind ein Maß für

die Drehzahl des Schwungrades. Durch bewusste Zahnlücken im Zahnkranz

kann das Steuergerät auch die momentane Stellung (Position) des Motors

erkennen.

Bei Magnetventil gesteuerten Motormanagement-Systemen werden Impulsräder

mit 60er-Teilung verwendet, wobei ein oder zwei fehlende Zähne die

Bezugsmarke definieren.

Die Drehzahl des Motors ist eine

Hauptsteuergröße für die Gemischberechnung und für die Zündverstellung.

|

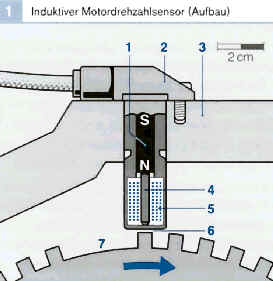

1 Dauermagnet, 2

Induktivgebergehäuse, 3 Motorgehäuse, 4 Weicheisenkern, 5

Induktionswicklung 6 Luftspalt, 7 Zahnlücken

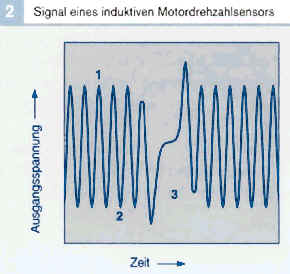

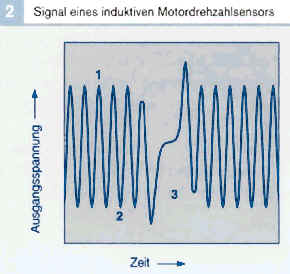

1 Zahn, 2 Zahnlücke, 3 Bezugsmarke

1 Zahn, 2 Zahnlücke, 3 Bezugsmarke

|

|

|

Bei Ausfall

des Sensors

- kann der Motor aussetzen

- kann der Motor stillstehen

- wird ein Fehlercode abgespeichert

mögliche

Ursachen:

- Kurzschluss der Wicklung

- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss

- Mechanische Beschädigung des Zahnkranzes

- starke Verschmutzungen

- Luftspalt zu groß

|

Fehlersuche Induktivgeber

- durch Auslesen des Fehlerspeichers

- Anschlüsse prüfen

- auf Verschmutzung oder Beschädigung prüfen

Messung mit Ohmmeter

Wichtig: Die direkte Überprüfung

des Kurbelwellensensors mit einem Ohmmeter sollte nur dann vorgenommen

werden, wenn man sich auch wirklich sicher ist, dass es sich um einen

Induktivgeber und nicht um einen Hallgeber handelt. Das Ohmmeter könnte

die Elektronik des Hallgebers zerstören! Die Gefahr beseht bei Gebern mit

3 Anschlüssen und selbst bei 2-poligen Steckern kann man nicht ganz sicher

sein, dass es kein Hallgeber ist. Aktive Raddrehzahlsensoren (Hallgeber)

des ABS haben auch nur einen 2-poligen Stecker. Auch hier ist Vorsicht

geboten.

- Innenwiderstand: 200 - 1000 Ohm (je nach Sollwert)

- Kurzschluss bei 0 Ohm, Unterbrechung bei sehr hohen

Werten

- Masseschluss (Anschlusspin gegen Masse) Soll: > 30 M

Ohm

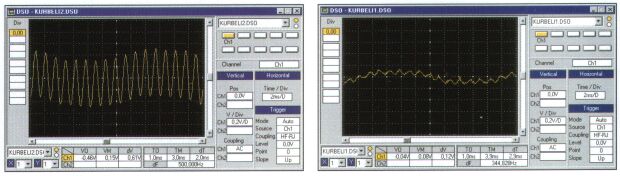

Messung des Signalbildes

ein deutliches Signalbild (Sinusform) muss vorhanden

sein. Ist ein Signal vorhanden, aber zu schwach, so deutet dies auf einen

zu großen Luftspalt (Abstand Zahnkranz/Sensor). |

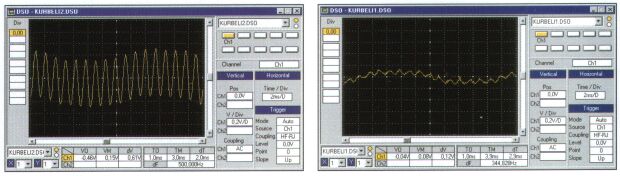

links: Signalbild i.O. rechts:

Luftspalt zu groß

|

|

Die Schüler der Klasse Karo 10 vom OSZ Lausitz zeigen die

Überprüfung passiver und aktiver Raddrehzahlsensoren am Opel Corsa B und

Mercedes CLK 320. Die Arbeitsschritte werden durch die Schüler selbst

erklärt. Das Video zeigt ein nichtkommerzielles Medienprojekt der

Abteilung 3 des OSZ Lausitz in Lauchhammer.

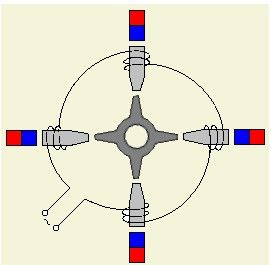

Einsatz des

Induktivgebers

in der Zündanlage der TSZ-i

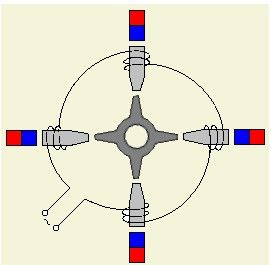

Im

Zündverteiler befindet sich ein Stator (stillstehender Teil), aufgebaut aus

Dauermagneten, Kern und Induktionswicklungen, sowie ein umlaufender Rotor.

Häufig besitzen Stator und Rotor ebensoviele Finger, wie der Motor Zylinder

hat. Der Rotor sitzt auf der Zündverteilerwelle, d.h. er dreht mit halber

Kurbelwellendrehzahl.

|

|

|

Der magnetische Fluss der Magnete ändert

sich je nach Stellung des Rotors. Die Magnetfeldänderung induziert in der

Wicklung ein Wechselspannungssignal, das vom Steuergerät ausgewertet wird.

Die Spannung steigt an, wenn sich der Rotorfinger dem Statorfinger nähert.

Vergrößert sich der Abstand wieder, wechselt die Spannung schlagartig ihr

Vorzeichen. Je schneller die Verteilerwelle sich dreht, desto mehr Impulse

entstehen im vorgegebenen Zeitraum und desto höher werden sie.

|

|

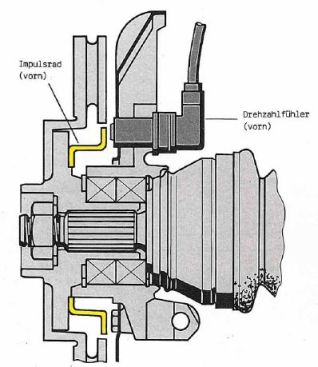

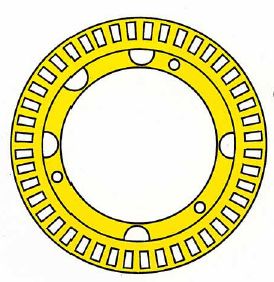

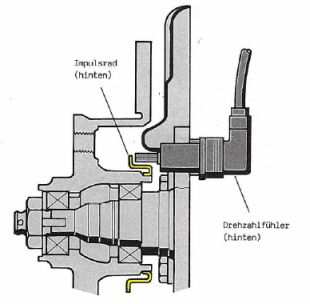

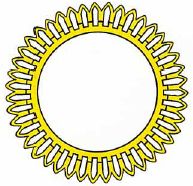

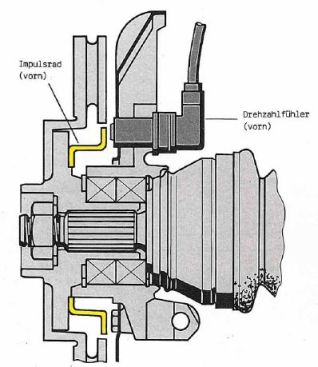

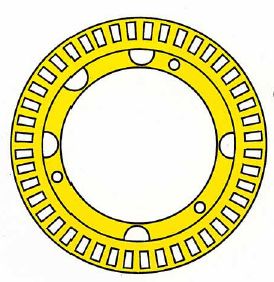

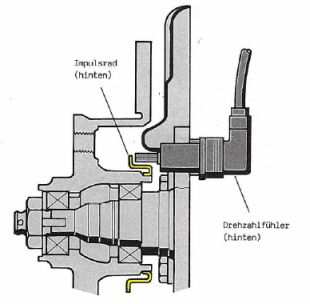

Das folgende Beispiel zeigt zwei

Möglichkeiten für Raddrehzahlsensoren am Golf 2 (ABS von Teves):

Die Drehzahlfühler erfassen die Drehzahländerungen der Räder

und geben sie als Drehzahlsignal an das Steuergerät weiter.

|

Impulsrad

Die Drehzahlfühler an den Vorderrädern sind axial zu

den Impulsrädern angeordnet. |

|

Impulsrad

Die Drehzahlfühler an den Hinterrädern sind radial zu

den Impulsrädern angeordnet. |

|

Durch die Drehbewegung des Rades

wird das Impulsrad am Drehzahlfühler vorbeibewegt. Zwischen Zahn und

Lücke werden die magnetischen Feldlinien verändert. Es wird eine

sinusförmige Wechselspannung induziert. Ihre Frequenz ist abhängig von der

Drehzahl. Wichtig ist auch die richtige Einstellung des Luftspaltes.

|

Quellen: Hella, VW, Akademiebericht Dillingen

2003

Johannes Wiesinger

bearbeitet:

29.12.2022

|

|