| www.kfztech.de |

Kraftschluss, ein Nobody in Kfz-Lehrbüchern |

Hans-Dietrich Zeuschner, 03.03

“Warum haben Rennwagen oder auch Ackerschlepper an den Triebrädern so

breite „Puschen“, wo doch die Reibung von der Größe der Auflagefläche nicht

abhängig sein soll?“

In vielen Fällen wird diese Schülerfrage im Unterricht

nicht sachgerecht beantwortet, denn man findet zwar in jedem Kfz-Lehrbuch

das Kapitel

Fahrwiderstand und den Abschnitt

Rollwiderstand, nicht dagegen die

Schlüsselbegriffe

Formschluss und Kraftschluss.

Dabei spielen beide Größen nicht nur in

der allgemeinen Metalltechnik / Fügetechnik dominierende Rollen sondern sind gleicher Maßen für die

Übertragung von Radumfangskräften in der Kfz-Technik verantwortlich (vgl.

Tabelle 1),

Der Rollwiderstand, eine Spezialform der Reibung,

eines Rades ist bekanntlich abhängig von

►

der Normalkraft FN, die auf das Rad wirkt,

sowie von der

Rollreibungszahl μR, die wiederum abhängt von

►

der Reibpaarung, z.B. Gummi / Asphalt

►

der Reifenbauart, -größe und dem Betriebszustand

►

der Umfangs- bzw. der Fahrgeschwindigkeit

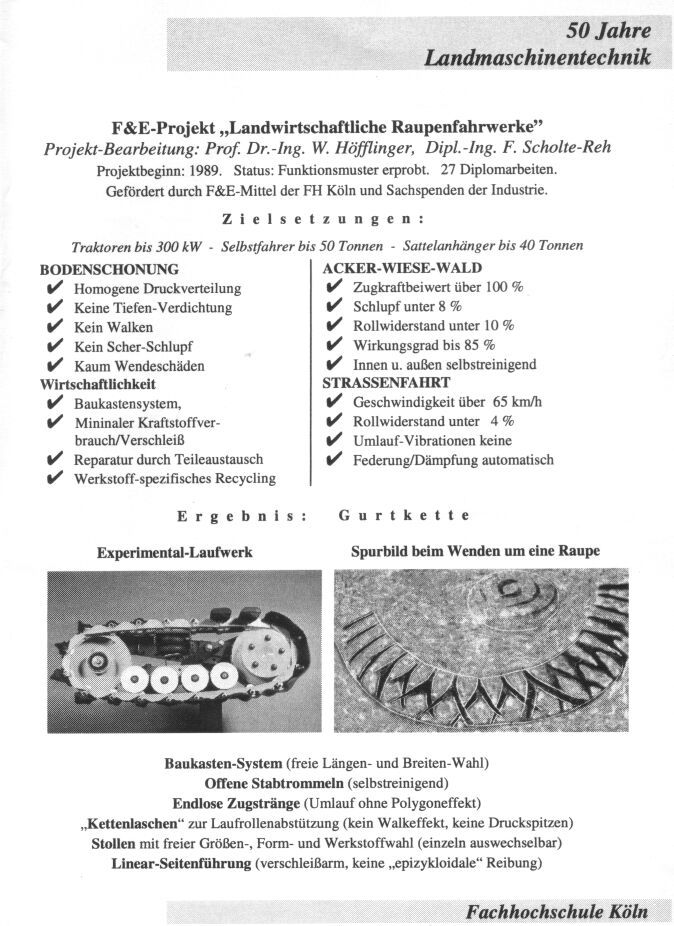

Bei formschlüssigen Verbindungen

übertragen die Formschlussflächen

durch ihr gegenseitiges Anliegen das Drehmoment. Diese

Verbindungen können nie rutschen und haben keinen Schlupf, sie übertragen

Drehmoment und Bewegung zwangsläufig. Die Gurtkette gehört u.a. zu dieser Kategorie (siehe Bild 1).

Bei Kfz-Reifen ist der Anteil

Formschluss

je nach Bauart generell klein, z.B. bei Nkw-Winterreifen noch feststellbar, bei

Slicks praktisch vernachlässigbar.

Hier spielt der Kraftschluss die dominierende Rolle.

Der Kraftschlussbeiwert μK ist eine Funktion des Schlupfes,

abhängig von Art, Güte und Zustand der Fahrbahn sowie von den Reifenmerkmalen in

der Reihenfolge: Durchmesser – Profil – Innendruck (vgl. Bild 2).

Tabelle 1

Verbindungstechniken im Überblick

Stoffschlüssige Verbindungen Die Bauteile werden durch ein flüssiges Medium gefügt z.B. ═ durch Schweißen ═ durch Löten ═ durch Kleben

Formschlüssige Verbindungen Die Bauteile werden durch ein zusätzliches Element verbunden oder sie greifen a.G. der Form ineinander z.B. ╪ durch Stift ╪ durch Niet ╪ durch Schraube ╤ durch Feder ╤ durch Keil ◙◙ durch Zahnräder ◙| durch Zahnrad/Zahnstange ◙◙ durch Zahnriemen/Zahnräder ◙◙ durch Ketten/Kettenräder ◙◙ durch Gurtkette/Kettenräder

Kraftschlüssige Verbindungen Die Bauteile werden durch äußere Kräfte durch Reibung zwischen Flächen übertragen z.B. ►◄ durch Kupplung ►◄ durch Kegeltrieb ►◄ durch Flachriementrieb ►◄ durch Keilriementrieb ►◄ durch

Kfz-Triebräder

|

Bild 1 (FH Köln)

|

|

Bild 2 (Schulz,H.u.a.)

Ein unbelastetes Rad rollt

schlupffrei. Sobald jedoch eine

Umfangskraft übertragen wird, entsteht an einem rollenden Rad eines Fahrzeugs

Schlupf, d.h. Radumfangsgeschwindigkeit

und Fahrgeschwindigkeit differieren untereinander.

Beim treibenden Rad ist die Radumfangsgeschwindigkeit größer als die

Fahrgeschwindigkeit, im Grenzfall dreht das Rad durch, während die

Vorwärtsgeschwindigkeit des Fahrzeugs gleich Null ist. Umgekehrt liegen die

Verhältnisse, wenn das Rad eines Fahrzeugs abgebremst wird. In diesem Falle ist

die Radumfangsgeschwindigkeit kleiner als die Fahrgeschwindigkeit. Im Grenzfall

blockiert das Rad (Umfangsgeschwindigkeit = 0) und das Fahrzeug rutscht.

Üblicherweise wird der Schlupf in Prozent angegeben, wobei man bei der

Definition das reine Rollen eines unbelasteten Rades gleich Null und

das Durchdrehen eines treibenden Rades bzw. das Blockieren eines bremsenden

Rades gleich Eins bzw.100% setzt. Feuchtigkeit

oder gar Flüssigkeit zwischen Rad und Fahrbahn mindern den

Kraftschluss

bis zum Aquaplaning.

Bild 3 (Schilling,E.)

Erfahrungswerte von

Kraftschlussbeiwert

μK und Schlupf sw für

verschiedene Laufwerke auf landwirtschaftlich genutzten Böden

Bild 4 (Schilling,E.)

Einfluss des Reifendurchmessers auf den Kraftschlussbeiwert μK– Schlupf sw – Verlauf auf landwirtschaftlich genutzten Böden

Erläuterung: Reifenbezeichnung 8 – 24 bedeutet 8 Zoll Reifenbreite sowie 24 Zoll Felgendurchmesser

Die Kurven in den Bildern 3 und 4 gelten für die Kombination

Ackerschlepperbereifung / landwirtschaftlich genutzte Böden.

Oberhalb des nutzbaren Schlupfbereichs nähert sich die Kurve einem

asymtotischen Grenzwert. Die Ursache hierfür dürfte in der Tatsache

begründet sein, dass in diesem Fall

sowohl

Kraftschluss als auch ein geringerer

Anteil Formschluss wirksam ist.

Dagegen bezieht sich Bild 5 auf eine bestimmte

Kombination Nkw-Reifen / feste Fahrbahn. Unter den gegebenen Verhältnissen

steigt der Kraftschlussbeiwert bis zu einem Höchstwert an, um danach bei 100%

Schlupf beim Grenzwert

Kraftschlussbeiwert

μK =

Gleitbeiwert μG anzukommen (vgl. Bild 5a).

Aus diesem Zusammenhang erklärt sich der Einsatz von Traktionskontrollen

beim Start von Rennwagen.

Bild 5 (Schulz,H. u.a.)

Bei einem angetriebenen Rad ist die Radumfangsgeschwindigkeit höher als die

Fahrgeschwindigkeit, verursacht durch die Elastizität des Reifens. Während der

Zeit, in der der Reifen mit dem Latsch an der Fahrbahn haftet, staut sich der

Reifenumfang vor dem Latsch und wird gleichzeitig dahinter auseinander gezogen.

Dadurch entsteht

Formänderungsschlupf

(Bild 5c), der bis zum Erreichen der Maximalwerte der

Kraftschlussbeiwerte (Bild 5a) überwiegt. Anschließend kann

der Kraftschlussbeiwert schnell

auf den Gleitbeiwert bei 100% Schlupf abfallen, mit dem Erfolg, dass das Rad

durchdreht oder blockiert, je nachdem ob angetrieben oder gebremst wurde. Die

übertragbare Gesamtkraft verringert sich, weil der Gleitbeiwert kleiner als der

maximale

Kraftschlussbeiwert ist (Bild 5b), in einer Formel ausgedrückt:

μG

. FN <

μKmax. FN

In

Bild 5b ist folgender Fall dargestellt:

Ein Fahrzeug wird bei

Seitenwind oder in einer leichten Kurve mit der Radumfangskraft FU

abgebremst. Die Reaktionskraft FS1 am Latsch ist zur Erhaltung der

Spurhaltung erforderlich. Beim Blockieren

der Räder, d.h. beim Überschreiten des maximalen Kraftschlussbeiwertes fällt die übertragbare Gesamtkraft von

μKmax . FN

auf μG

. FN

ab, die Folge: bei gleicher Bremskraft FU kann nur noch die deutlich

kleinere Seitenkraft FS2 übertragen werden. Sie reicht nicht aus, um

die seitliche Störkraft auszugleichen – das Fahrzeug schleudert, weil die

überbremsten Räder ihre Spurhaltung

verlieren.

Tabelle 2 Kraftschlussbeiwerte im Vergleich

|

Kraftschlussbeiwert μK |

||

|

bei 10 % Schlupf ( nach Schulz,H.) |

||

| trocken | nass | |

| Beton | 0,6 bis 0,9 | 0,4 bis 0,7 |

| Asphalt | 0,6 bis 0,8 | 0,3 bis 0,7 |

| Erdweg | 0,4 bis 0,5 | um 0,3 |

| bei 20 % Schlupf (nach Kirnich,G.) | ||

| Betonstraße | bis 1,0 | |

| Guter Feldweg | 0,7 | |

| Trockener, festgefahrener, lehmiger Ton | 0,6 bis 0,7 | |

| Trockener, normaler Ackerboden | 0,4 bis 0,5 | |

| Grasnarbe, Stoppel geschält | 0,35 bis 0,45 | |

| Sehr feuchter, sandiger Lehm, geschält | 0,25 bis 0,35 | |

| Feuchter, anmooriger Sand | 0,23 bis 0,32 | |

| Nasser, toniger Lehm | 0,15 bis 0,25 | |

| Feuchtes, lockeres Hochmoor | 0,15 bis 0,25 | |

Schlussbemerkung

Dieser Beitrag

ist horizontal und vertikal auf das Berufsschulniveau reduziert worden. Über

dieses Niveau hinaus gehendes

Informationsmaterial

ist bei Reifenherstellern, z.B. bei der Fa. Continental AG Hannover,

erhältlich.

Verwendete Literatur:

Hrg. Fa. Continental AG: Informationsmaterial, Hannover 2002

Kirnich,G.: Traktor Lexikon, Würzburg 1979

Schulz,H. u.a.: Landwirtschaftliche Fahrzeuge und Krane, Berlin 1987

Schilling, E.: Landmaschinen, Band Ackerschlepper, Köln 1955

Hrg. Verlag Europa-Lehrmittel: Tabellenbuch Kraftfahrzeugtechnik Haan-Gruiten 2000

Hrg Verlag Europa-Lehrmittel: Fachkunde Metall, Haan-Gruiten 1997

Weitere Seiten von Herrn Zeuschner finden Sie hier

Der Fachbeitrag wurde weder gekürzt noch inhaltlich verändert. Wiesinger

bearbeitet am:

Wiesinger